来源:新民晚报 2015年6月5日

专家昨在“红色文化资源整合”座谈会上建议

上海“诺亚方舟”能否成为“世遗”

俞亮鑫

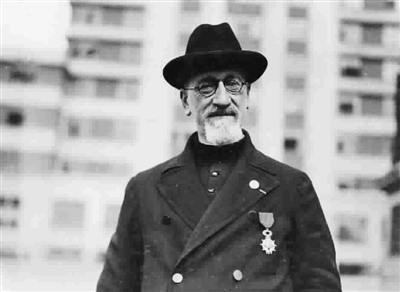

■ 有“上海拉贝”之称的饶家驹

昨天上午,在上海市政协召开的“推进本市红色文化资源整合”专家座谈会上,上海师大人文学院院长苏智良教授建议,上海在二战时期是全世界救助难民最多的城市,曾有过上海犹太和南市两大难民区,可在今年纪念世界反法西斯战争和抗日战争胜利70周年之际,将虹口区的提篮桥犹太人难民区和黄浦区的南市难民区“打包”,共同申请世界文化遗产。

“上海模式”国际公认

苏智良教授指出,上海是世界反法西斯战争中最大的难民城市,拯救难民最多也最出色。上海接纳了3万犹太难民,帮助他们渡过难关;南市难民区使30万难民免遭日军屠戮与迫害。当年,法国人饶家驹在上海曾振臂高呼:中国、法国、英国、美国、瑞士、挪威等各国爱心人士共同构筑的南市难民区,无疑是世界历史上最成功的救助难民的案例,创造了被列入日内瓦公约战时保护平民的“上海模式”。

专家认为,与外滩等上海申遗项目相比,上海这两大难民区遗址“打包”申请是合理的。因为,《日内瓦第四公约》对上海这一拯救难民的“上海模式”进行了定义,构成了一部完整的关于保护战争或武装冲突受难者的“国际人道法”的法典,并被国际社会广为接受,目前,加入该公约的国家高达194个。

“上海拉贝”影响深远

专家说,二战爆发后,上海成为3万犹太难民的“诺亚方舟”,也成为全世界规模最大的救助犹太难民的城市,这段历史家喻户晓。在这之前,“八一三”淞沪抗战爆发后,在租界把所有路口封死,不让难民涌入的情况下,饶家驹主动找到当时的上海市长俞鸿钧,建议在放弃区域内军事设施的前提下允许收留难民,他还不顾个人安危与日方艰难交涉,最终,南市难民区(在今人民路、方浜中路一带)于1937年11月9日建立,并维持了3年。

有人称饶家驹为“上海的拉贝”“中国的辛德勒”,但专家认为,饶家驹的地位应该超越辛德勒和拉贝,因为这位在中国抗战中失去右手的“独臂教父”保护的人更多,他在日军枪口下拯救了至少30万难民。这一在上海首创的保护平民的安全区模式,直接促成了战后《日内瓦条约》修订时,加入了战时平民保护的相关条款,其深远的影响如今虽鲜为人知,但这被写入国际公约的第一个“上海模式”,却是上海这座城市的骄傲。

“打包”申遗理由充足

专家建议,可将上海的犹太难民区和南市难民区“打包”申遗。专家认为,上海作为全球性城市,目前还没有一项世界文化遗产。今年恰逢世界反法西斯战争胜利70周年,这是十分难得的历史机遇。

专家认为,上海这一申遗理由十分充分,不仅其题材是世界性的,其直接产生的效果也推动了人类文明的进步,并被纳入了国际社会公认的日内瓦公约。而且,提篮桥、南市两大难民区的主要历史建筑都还在,如犹太难民区的摩西会堂等,如南市难民区的小世界、城隍庙、豫园等20多处建筑。这两个难民区的案例,共同体现了上海这座城市的坚强品格、国际精神和人道主义光芒,以及“海纳百川”的文化精神。申遗的过程将大大提高我们保护这些城市文脉的积极性,而对这些遗存的保护与延续,不仅体现着上海这座城市的文化多样性,还可以延续这种可贵的城市精神。

申遗的意义

江砚

何谓救助难民的“上海模式”?恐怕很多上海人都像我一样,只知道一点点皮毛,却说不清楚。

《辛德勒名单》名满天下,可是,“中国的辛德勒”饶家驹的事迹,我们未知其详。

苏智良教授昨天呼吁,将提篮桥犹太难民区和南市难民区“打包”申遗,是极有见地的。

中国的申遗,已经热闹许久了。不仅许许多多景点一拥而上,甚至不乏申到了,却被红牌警告之例。为何?因为一些地方把“世界遗产”作为一个揽客挣钱的金字招牌。

申遗的意义何在?一为保护,二为传承。这两处难民区,有很多遗迹散落在市中心,主要历史建筑都在。“打包”申遗,可以大大提升对这些遗存的保护意识,更重要的是,这两个难民区的历史所体现出来的人道主义、国际主义精神,是上海的宝贝和骄傲,值得大书特书、发扬光大。申遗的过程,也是研究、整理、宣扬那段特殊历史的过程,进而要把这笔宝贵的精神遗产,融入上海的城市精神中,一代代传承下去。