2010年《西方古典学术史》第一卷中译本上下册封面

编者按

本文是陈恒教授为张治译《西方古典学术史》三卷本所作的总序,作者先对这部卷帙浩繁的巨著做了提要式的介绍,接着论述了该书的学术风格和特点,最后就中译本中的若干问题提出了自己的看法,全文提纲挈领,要言不烦,读者可借此一窥该书的堂奥。本文原刊《史学理论研究》2020年第3期,感谢陈恒教授授权发表。

2010年,上海人民出版社出版了桑兹的巨著《西方古典学术史》(以下简称《学术史》)第一卷中译本。[①]继而,国内有关西方古典学的系统性著作或参考文献亦被陆续推出,一时间形成一个引介、研究西方古典学的小高潮,[②]其成果如晏绍祥的《古典历史研究史》、[③]鲁道夫·普法伊费尔的《古典学术史》、[④]雷诺兹、威尔逊的《拉丁与抄工:希腊、拉丁文献传播史》。[⑤]此外,福尔那拉、哈丁、波斯坦、谢尔克等人编辑的《希腊罗马史料集》、[⑥]桑兹的《西方古典学术史》、[⑦]乔治·弗朗西斯·希尔的《西方古典学图谱》[⑧]等书的影印本出版,也大大便利了学者的研究。以此而言,《学术史》第一卷中译本实有开风气之功。同时,在读者的接受与反响方面,该书也赢得了口碑,在专业评书网站“豆瓣读书”上的评分高达9.1,[⑨]读者的点评从内容极富参考价值到译文古雅流畅乃至格式设计别具匠心等,不一而足。略显遗憾的是,由于桑兹原著的规模极为庞大,[⑩]故在中译第一卷推出后,让读者在等待漫长的九年后的今天,才得见译本的完璧。《学术史》第二、三卷仍由原译者张治先生操刀。桑兹三卷本《学术史》的中译虽姗姗来迟,但终见全貌,这不仅是出版界的一件大事,也是国内学术界、读书界值得庆贺的一件喜事。承译者厚意,以三卷本中译书稿(已版第一卷有所修订)赠阅。阅读过程中,笔者在深受启发之余,也有一些感想和疑问,趁此机会和盘托出,以就教于译者、读者。

一、三卷本《学术史》鸟瞰

考虑到《学术史》作者约翰·埃德温·桑兹的生平事迹,张治先生曾有专文介绍。[11]另外,有关古典学的概念、兴起与发展历史,国内学术界亦曾有专门阐述。[12]故此,笔者对这些内容不再涉及,而只对全书做一概要介绍,也是先睹为快后,急于想把精彩内容与读者分享。

约翰·埃德温·桑兹像

(一)第一卷概要

第一卷共32章,除第一章外,分为六编,所覆盖的时间范围从公元前600到公元1350年,约当古希腊古风时代之末至中世纪晚期。其中,以第一、三、四、六编叙述详尽,第二、五编则相对简略。

第一章为导言,讨论了学者、学术、语文学的含义,φιλόλογος、γραμματικό、κριτικός的渊源,现代语文学的来历,以及古典学术史的研究范围、分期,可谓全卷总纲。

第一编,雅典时期,约公元前600—约前300 年。该编对西方古典学进行了考源式的探索。古希腊各种文学形式,如史诗、抒情诗、戏剧诗、名家论诗、散文都得到讨论,兼及修辞学、语法学、词源学的肇端等问题。

第二编,亚历山大里亚时期,约公元前300—公元1年(基督时代之始)。该编跨时300年,只有两章篇幅(第八、九章),主要讨论对象是亚历山大里亚学派、斯多噶哲人与帕迦马学派。

第三编,罗马时期的拉丁学术,约公元前168—约公元530年。该编跨时较长,虽只有四章,但篇幅较大。它以时间顺序编排,分几个阶段叙述拉丁学术:公元前169 年(恩尼乌斯逝世)至奥古斯都时代;奥古斯都时代至公元300年;公元300至500年;公元500至530年。其中,“公元前1世纪的文学批评与语法学”得到了专题介绍。

第四编,罗马时期的希腊学术,约公元1—约公元530年。该编在时间范围上略同于第三编,两编之分依据语种之别(拉丁语与希腊语)。该编同样按时间顺序编排,分别讨论了罗马帝国之初的希腊文学批评与字词之学,1世纪末的文学复兴,2—4世纪、公元400—530年的希腊学术。

第五编,拜占庭时期,约公元530—约公元1350年。该编跨时颇大,篇幅却极短(第二十二、二十三章)。“豢猪人”乔治、大马士革的约翰等几个人物得到了重点关注。

第六编,西方中古时期,约公元530—约公元1350 年。该编时跨与第五编相同,地域范围与后者相对应,大体仍依循时间顺序。大格雷高利、卜尼法斯、阿尔昆、罗杰·培根、中古抄写员群体等得到了专题介绍。

(二)第二卷概要

第二卷共25章,分为四编,所覆盖的时间范围从公元1321至1800年,按历史时期来说,也就是从文艺复兴到近代早期之末。值得注意的是,该卷延续了自第一卷第六编开始的“更为关注于学者个人的传略与著作”的做法,当然,原则是“对于名声赫赫之人,其绩业之评估自为举世所寄望。若名不见经传者,简要提及足矣。”[13]

第一编,意大利的文艺复兴与学术史,约公元1321年(但丁逝世)至约1527年(罗马兵灾)。该编第一章实为全卷导言,介绍了近代学术史的四个主要阶段,分别以主要代表国家的名字命名(实际上体现了古典学研究的地域分布),即意大利时期、法国时期、荷兰与英国时期、德国时期。余下各章大略按照时间顺序,论及不同时段的学者,除了许多不太知名的人物,尤可注意以下主题,包括开拓性人物彼特拉克、薄伽丘,佛罗伦萨早期美第奇时代,希腊移民的贡献,以费奇诺为核心的佛罗伦萨学园,在古典著作出版、校订等方面做出突出贡献的阿尔都斯·马努修斯及其出版社,利奥十世对文艺复兴的赞助。

彼特拉克在普林尼著作钞本上的素描

第二编,16世纪。该编在16世纪这个大的时间范围内,以地域原则进行编排。值得注意的是,更多国家、地区的古典学研究开始进入人们的视野,这在某种程度上反映了学术的兴盛。按照顺序,它们依次是意大利、西班牙与葡萄牙、法国、尼德兰、英格兰(包括苏格兰与威尔士)、德意志(包括匈牙利与波兰),其中最重要的是意大利、法国与英格兰,后来成为古典学中心的德意志此时开始崭露头角。就古典学家而言,作为一个国际性学者,伊拉斯谟得到了特别关注,桑兹为其单辟一章,讨论其生平、著作。此外,尤里乌斯·凯撒·斯卡利杰尔、卡索邦等亦享有重要地位。

第三编,17世纪。同样依循地理顺序编排,依次是意大利、法国、荷兰、英国与德意志。从篇幅上,我们看到自文艺复兴以来保持兴盛的意大利古典学的衰落,“在17世纪,意大利的古典学识主要限于考古学,——这门研究的动力来源,是一直存在的旧日罗马废墟。”[14]法国、英国依然重要。由于新教徒逃亡国外,“留在法国的古典研究学者们将精力从异教文化转向了基督教研究。”[15]自莱顿大学创建以来的荷兰则属异军突起,处在16、17世纪之交的利普修斯、斯卡利杰尔对于荷兰的古典学贡献甚巨,引人注目的还有胡戈·格劳修(Hugo Grotius)等。英国引人注目的古典学家有弗朗西斯·培根、弥尔顿等。

鲁本斯所绘利普修斯等人群像

第四编,18世纪。还是依照地理顺序编排,依次是意大利、法国、英国、荷兰。该世纪“意大利学术所取得的最大成就,俱与拉丁文辞书学和西塞罗研究有关。”[16]法国在这一时期的重要古典学家有蒙特法贡。尤其显眼的是英国与荷兰。英国此次被置于荷兰之前,是因为英国古典学家对荷兰有重要影响:本特利、珀尔森是前者的古典学巨擘,赫姆斯特赫伊斯及其弟子鲁恩肯则代表了后者的古典学成就。这一时期古典学成就的特色在于“文史及文词之考证”。[17]

(三)第三卷概要

第三卷承接第二卷,共16章,所覆盖的时间范围从18世纪到桑兹生活的时代。从地域来看,除了传统的古典学研究强国,斯堪的纳维亚、俄罗斯、美利坚合众国等国家、地区亦被纳入讨论范围,这代表了古典学影响的扩大,用桑兹的话说,“学术因其自身的特性,正变得越来越具国际性和普世意义。”[18]

第四编续,18世纪的德意志,独占第二十六、二十七两章。这一安排说明了德意志在18世纪古典学研究中的特殊地位。该时期的德意志古典学界可谓群星璀璨,重要人物有格斯纳尔、埃内斯蒂、赖斯克、温克尔曼、莱辛、赫尔德、海涅等。德意志在古典学研究上的突出地位一直延续到19世纪,桑兹的评价是“在此最末阶段中,德国一直是列国当中成就最多者。”[19]

第五编,19世纪。这是全书篇幅最大的一编,符合“详今”(相对而言,桑兹并不那么“略古”)的做法。综合而言,该编的编排依循人物(个体与群体)与地域两个原则。首先是个体。沃尔夫(Friedrich August Wolf)及其所代表的德意志古典学家继续发挥重要作用,沃尔夫身后,人们则见德意志两大古典学派首领人物赫尔曼与柏克之对立、争竞。他们体现和延续了德意志古典学研究的辉煌。其次是群体,它们分别是语法学家与文本考据家、希腊经典的编订者、拉丁经典的编订者、比较语文学家、考古学家、地理学家、希腊史学家、罗马史学家、神话学家。再次是地域,依次为意大利、法国、尼德兰、斯堪的纳维亚、希腊、俄罗斯、英国、美国。在这之中,斯堪的纳维亚国家、希腊、俄罗斯的古典学研究史得到了梳理(不局限于19世纪);传统的古典学强国中,尤为引人注目的是英国。

以上是笔者对三卷本《学术史》的内容概述。鉴于书中所涉人物、著作、国家、地区众多,相关概述只能列其大要,不能及于具体内容。虽然如此,西方古典学历史的演进脉络当有大致了解。

二、《学术史》的风格与特点

笔者要谈的第二个问题牵涉到《学术史》的风格与特点。这些风格、特点,既有创作方面的,也有治学、审美方面的。它们一方面体现了作者对题材的驾驭方式、能力乃至精神旨趣,另一方面也影响着读者对文本内容的接受、认可与欣赏程度,故此值得一探究竟。

(一)卷轶浩繁,规模宏大

在诸多的西方古典学研究著作中,全面、系统地梳理古典学历史的本就稀见,人们耳熟能详者,不过维拉莫威兹《古典学的历史》、普法伊费尔《古典学术史》等寥寥几部。要说这些著作孰最优秀,不同之人站在不同角度,会有仁智之差异。然而,桑兹三卷本《学术史》篇幅之巨、内容之富,向来为世人所惊叹,且迄今尚无可替代者。作为一部从古希腊一直讲到19世纪末、20世纪初的巨著,它为人们保留、提供了许多宝贵、有用的信息,今之治西方古典学的学人,莫不需以该书为参考,此不独为梳理学术史之脉络,亦因该书资料翔实、巨细无遗、搜罗甚广。以下仅从两个方面略做说明。

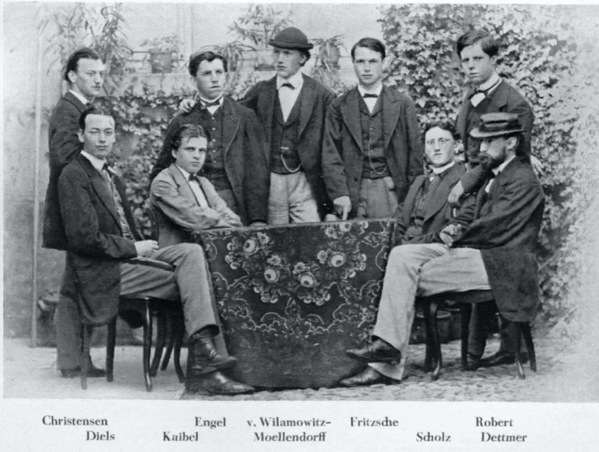

1869年夏季学期维拉莫维茨在波恩大学的“小分队”(contubernium)合影

其一,《学术史》在叙述上极为注重史学意义上的系统性,详今而不略古。略古详今是大多数学术著作采用的做法,其实,这也与古文献不易保存、多有散佚,而时间越近,著作量相对越多、越易流传下来有关。我们看到,因为篇幅问题,《古典学的历史》差不多是以文艺复兴为起点的(当然,这并不是说维拉莫威兹认为文艺复兴以前的古典学不重要);[20]普氏著作第一卷探讨的是古希腊、希腊化时期的古典学(他认为古希腊是为希腊化时期做准备的),而第二卷覆盖的时间范围是从1300到1850年,居于希腊化之末与文艺复兴两端之间、长达数百年的中世纪则略而不谈。[21]相比之下,桑兹三卷本《学术史》更注重各历史时期的衔接,按他自己的说法,他有意“著述一部更为全面的古典学术之通史……从雅典时代的诞生期开始……继而追踪其在亚历山大里亚与罗马时期的成长,随后则是通过中古时期和学术复兴,直到古代经典著作研究在欧洲各国乃至海外英语民族中……进一步发展。”据此,《学术史》部头最大的第一卷专门用来叙述从古希腊到中世纪晚期的古典学术史,而中世纪(包括同时期的拜占廷)在其中所占的篇幅略小于一半。这就与其他著作形成了鲜明对比。

其二,《学术史》在内容安排上关注史料意义上的全面性,除了突出重点,亦顾及影响较小的人物、著作,尽力网罗,不使遗漏。作者尝谓处理该问题时要取灵活态度,“对于主要人物的论述笔墨,本书并未形成均衡如一的比例……许多较不重要的人名,文中只是偶然提及……以便挪出空间,将更完整的参考信息留给较为重要的人名。”[22]但就后者(较不重要的人物)而言,哪怕有时只有几行字、一两个段落,亦可为我们留下有价值的信息。比如有一位希腊古典时代的史诗诗人萨摩斯的刻厄芮卢斯(Choerilus of Samos,鼎盛期在公元前404年),不见载于维氏、普氏著作与《抄工与学者》等其他著作中。照桑兹的说法,他算不上头面人物,但确有一定影响力,“其人被斯巴达将军吕山德……及马其顿王阿刻劳斯……奉为彼时代诗人中的翘楚”,他“放弃了老派的神话题材,转入摹写国族与历史的主题”,从而“开拓了史诗写作的新局面。”[23]像刻厄芮卢斯这样的人物在《学术史》中还有许多,此处不赘。

或许在他人看来,《学术史》的著作虽极富规模,却无益于突出重点,因此而无甚意义和价值。但站在桑兹的角度,他要追求的本就是内容的“全面”。以此标准而论,我们可以说他基本上达到了目标。

(二)细考源流,详述背景

除了卷轶浩繁、规模宏大,我们还能发现《学术史》注重学术源流、背景方面的考察与介绍。自然,古典学术史的梳理少不了这些工作,但正是在这些“惯例”方面,桑兹做到了极致。

其一,学术源流的梳理。这一点非常鲜明地体现在第一卷第一章与第一编“雅典时期”中。盖西人古典学的研究对象、方法、流派乃至一些重要文献的来源、流变等状况,均可溯源至古希腊。桑兹考察了古希腊的史诗、抒情诗、戏剧诗、诗学、修辞学、散文、语法学、词源学、文学史与文学批评,覆盖面非常广阔,从而为其后对古典学演变的讨论奠定了一个坚实的基础,也为后者提供了足够的历史纵深。相比之下,维拉莫威兹对文艺复兴时代以前的古典学历史几笔带过,普法伊费尔则专注于荷马史诗、以荷马为代表的游吟诗人、智者运动、个体哲学家(苏格拉底、柏拉图与亚里士多德)等几个方面,论题可誉之为集中,也未尝不是一种局限。[24]不唯如此,桑兹还善于对具体问题,比如一个字、一个词、一部文献乃至一个学者的研究,进行追本溯源的查考。相关案例在书中随处可拾,例如,桑兹指出,19世纪德国古典学家马丁·赫尔兹“在格赖夫斯瓦尔德对考古学的兴趣,可以追溯到韦尔克的影响;他关于古典学识之纲的讲座,则是柏克的影响所致。同样,他对罗马史家的关注归功于尼布尔,对于拉丁语法学诸家的兴趣则受益于拉赫曼。”[25]

其二,对学术问题的“全背景”介绍。笔者在这里使用了“全背景”而非“背景”二字,意在凸显桑兹在探讨相关问题时唯恐不入其细、不穷其全的态度。比如,在《学术史》第一卷第三章探讨抒情诗研究时,桑兹费了好几页篇幅铺陈背景。先是引用柏拉图《普罗泰戈拉篇》中的对话,“勾画出一副雅典正规教育的有趣图景……图景重点在于对诗人的学习”;再引用柏拉图《法律篇》强调“向诗人学习”在古希腊普通课程中的重要性;再借助多理斯陶器艺术作品验证以上判断;然后再追溯相关词语的来源,以此渐渐过渡到抒情诗的主题。[26]这样的全背景介绍在普法伊费尔这类专家眼中不免有繁琐之嫌,不过从有利于读者更全面、更有兴趣地了解一个问题来说,其益处自不待言。它也从侧面反映出作者治学的旨趣和路数,张治先生曾指出:“在写《古典学术史》之前,桑兹本人从事的研究,主要是古希腊罗马文学方面,涵盖了训诂、文体、修辞学以及注疏、版本文献的研究。”由此观之,全背景介绍并非出于偶然,而是其来有自。

(三)娓娓道来,善讲故事

以笔者的实际经历而言,除了研究问题的需要,读古典学术史在很多时候并没有愉快的阅读体验。究其缘由,一在于古典学的高度专业性,能看懂、读进去本就需要一定的知识储备与积累;二在于相关学术著作的写作方式往往不追求文学性,而是将一大堆陌生人名、地名、著作名、考证径直呈现在读者面前,令人意兴萧索。这些问题在很大程度上已成为古典学著作的特色,同时也成为读者眼中的障碍。作为这一领域的经典著作,桑兹《学术史》并不能完全避免这些问题。虽然如此,通过一种特殊的方式,它仍尽力让读者对文本生出轻松、亲切、温馨之感。这便是桑兹娓娓道来、善讲故事的本领。

所谓娓娓道来、善讲故事,也就是并不那么急切地直奔主题、切中要害,而是通过介绍人物生平,著作由来,甚至插入一些传说、轶事、趣闻等,将人自然引至关键问题,或为关键问题提供例证、说明。这样,就减少了受众在阅读过程中的梗塞、窒碍之感。笔者尤喜不时穿插进来的故事,它们仿佛长途跋涉旅行中的绿洲、花丛,让人一洗疲惫,顿然振奋。比如,《学术史》第二卷穿插的一个故事便颇有趣,令人不禁莞尔一笑。

彼得·弗朗士(1645-1704)与布鲁胡修斯是同门学生,他曾在阿姆斯特丹的“新教堂”,为纪念在西西里海岸一场胜利之战中阵亡的英雄,海军上将鲁伊特(Ruyter),荣幸地朗诵一首维吉尔诗作。聚集在教堂前来聆听此诗的人众如此之多,以至诗人的朋友,当时在指挥军队的那位戎马学者布鲁胡修斯,在每次征兵时都用拉丁语问话,所有答复以拉丁语者即可入伍。

以上,是笔者对《学术史》特色与风格的一管之见。自然,如同一千个人眼中有一千个哈姆雷特,笔者所喜悦激赏、厌恶否定者,他人未必认同。一直以来,桑兹著作以其收罗宏富的史料价值名闻于世,而在叙述、论断、创见等问题上颇受诟病。普法伊费尔的看法很有代表性:“作为一个整体,桑兹的著作不过是古典学者的名录,按时间、国度、编目(book by book)排列起来,它不是真正的学术史本身;人们看不到统摄性的观念、合乎逻辑的结构,对于转瞬即逝与恒常不变之物,亦不见冷静区分。”[27]除此之外,一些细节问题也受到人们的关注,比如桑兹给予古典学史上一位重要人物洛伦佐·瓦拉的篇幅,明显与后者享有的历史地位、做出的贡献不相称,须知,普法伊费尔在《古典学术史:1300—1850年》中用了整一章内容来研究此人。

笔者在此无意否定以上批评,关键的问题在于:学术之繁荣兴盛,有赖于学者各辟蹊径,各显神通。如果说维拉莫威兹的《古典学的历史》以短小精悍、评论犀利著称,普法伊费尔的《古典学术史》以主题鲜明、逻辑严密引人注目,桑兹《学术史》则胜在雍容自在、广取博收。它的材料丰如宝库,它的阅读体验相对轻松,这便是它的独特价值,有此二点,不也足够了吗?

三、《学术史》中译略谈

最后,笔者就《学术史》的中译谈点自己的看法。

首先是本书的翻译风格。严复谓翻译有信、达、雅三个追求,笔者以为,张治先生的译文大略符合这些期望。尤其是第一卷,其译文的古雅,颇可称道。既然本书号称古典学术史,其所言所指,自然无不与“古”沾边;用汉语的古雅之言,译充满“古”味之书,是恰如其分、相得益彰的。从许多读者的反应来说,张先生的这一努力也得到了肯定。稍显不足的是,张译有时所求之古雅,可能过于求其形似,从而失却了原书真意。兹举一例。张先生在第一卷中用“杂俎”来译几本著作名,如埃利安的《史林杂俎》(ποικίλη ἱστορία)、佩特洛尼乌斯的《述奇杂俎》(Satyricon)。“杂俎”二字,出于唐人段成式所撰《酉阳杂俎》,此种体裁融仙佛、鬼怪、人事、动物、植物、宫闱、民风等主题于一身,介于志怪与博物之间。后世又以“杂录”称之。从这些意涵来看,“史林杂俎”“述奇杂俎”的译法均不甚妥,因其与“杂俎”之原意、范围相去甚远。ποικίλη ἱστορία英译为Various History,可汉译为“杂史”;Satyricon英译为The Book of Satyrlike Adventures(此处依据英文版维基百科“Satyricon”词条[28]),其实是一部带讽刺意味的色情小说,可汉译为“香情艳遇记”。

其次是本书的一些细节,主要涉及翻译规则是否统一、译法是否妥当,以及译文与原文是否对应的问题。(1)翻译规则统一之重要性自不待言,其益处在于方便读者阅读与理解,避免歧义产生。以此观之,张译全书似有若干此类问题。比如,人名中用于描述人物特征的附着词,一般应不取音译,而取实义。我们看到,张译在许多地方是遵从了这一原则的,如“救世主”托勒密(Ptolemy Soter)、“豢猪人”乔治(Georgius Choeroboscus)、“大师”叙弥翁(Symeon Magister)等。不过,这一原则并未被坚持到底,如对于一些拜占廷帝王,张先生采取了“君士坦丁·波弗洛根尼图斯”(Constantine Porphyrogenitus)、“君士坦丁·墨诺马库斯”(Constantine Monomachus)之类的译法。有趣的是,张先生知道“Porphyrogenitus”“Monomachus”这样的附着词是什么意思,[29]但并未统一遵循取实义、非音译的翻译规则。(2)关于译法是否妥当的问题,笔者略举几例。第二卷第八章《古典著作在意大利的出版》中有这样一句话:“有一位年轻的同学,杰出的乔万尼·皮柯·德拉米兰多拉,推荐阿尔都斯去卡尔皮……担任他外甥阿尔伯托·皮奥……和利昂涅罗·皮奥……的教师。”[30]“年轻的同学”,原文为“younger fellow-student”。younger为比较级,年纪更小、更轻之意,fellow-student并非student(学生),而是就读于同一学校的校友、学友。故此,此处“younger fellow-student”应译为“更年轻的校友(或学友)”。[31]至于“乔万尼·皮柯·德拉米兰多拉”这一人名,原文有Giovanni Pico of Mirandola、Giovanni Pico della Mirandola两种形式,虽说张先生立下规矩“意大利人名中……della……译作德拉”,[32]但桑兹书中既已表明皮柯的来源地,灵活译为“米兰多拉的乔万尼·皮柯”似乎更妥。[33]此外,我们在注释中还发现莫尔的一本著作《米兰多拉的约翰·皮柯爵士传》,原文为The Lyfe of Johan Picus Erle of Myrandula。按照译名统一,“约翰·皮柯”应为“乔万尼·皮柯”;另,Erle并非爵士,而是伯爵。[34](3)由于偶尔疏忽,张译中有时会出现译文与原文不对应的问题。比如在第一卷《主要内容概略》中,有“查理大帝的阿尔昆”(第二十五章)的表述,其原文为Charles the Great and Alcuin(译为“查理大帝与阿尔昆”),两者并不对应。

除以上外,张译对一些约定俗成的译法有所变更、另有发明,如“格劳秀斯(或格老秀斯)”(Grotius)、“梅兰希顿”(Melanchthon)、“帕迦马”(Pergamon)、“沃尔夫”(Wolf)、“德意志”(Germany)分别被译成了“格劳修”“麦兰顿”“珀伽摩”“沃孚”“日耳曼”,《圣经·启示录》中的“我是阿拉法,我是俄梅戛”则被译成了“我是阿拉法,我是欧眉戛”,诸如此类。对于适应通译的读者来说,此举或令阅读稍有陌生、窒碍之感。

再次,桑兹在论述各时代古典学家生平及学术成就时,往往引用古代作品中的希腊语和拉丁语原文以作印证。《学术史》原著秉持了当时古典学术传统中不译原文的传统,而中译本则展现了对国内大多数读者的照顾,将全书各处数量繁多的古典语言悉数译出。

然而,即便对专治古典学或历史学的研究者来说,要准确理解并翻译这些古典文本也并非易事,中译本对这些古典文本的翻译也有可进一步完善之处。

此外,一些涉及历史及文化背景的段落亦有可以商榷之处,在此仅举两例:波爱修斯并非“暴病而亡”,原文中的“violent death”对应的是前文中“于524年被处以极刑”。[35]君士坦丁堡宗主教佛提乌斯最初并非“教外人士”,原文“layman”指的是没有担任神职的基督徒,一般译为“平信徒”。[36]

桑兹三卷本《学术史》是迄今为止涵盖时空范围最广、篇幅最巨、内容最全、材料最富的西方古典学历史著作,是治古典学者不可或缺的参考文献。多年来,囿于精通多门古典语言的人才缺乏等主客观条件,使中文学界与广大读者无缘得见桑兹大作,张治先生不畏辛劳,十余年呕心沥血,终让这一巨著的完整中文版顺利面世,其贡献值得充分肯定。可以预见,随着该书的付梓出版,国内学术界多了一份有价值的参考材料,读者们也多了一个了解西方古典学历史的渠道。这是值得庆贺的好事、喜事。

作为同行,笔者深感治学不易、译事为艰,更何况是这样一部令人望而生畏、高难度的大部头学术著作。张先生在熟练掌握古典语言的基础上,不停留在“信”的层次上,奋力以“达”“雅”为更高追求,从而为读者奉献了这样一部兼具学术性与可读性的中译本,个中甘苦,唯译者自知。相比之下,译本中的些许小问题,纯属白璧微瑕,丝毫无碍于其本身的光采。

注释:

[①]A History of Classical Scholarship, Vol. 1, 3rd edition, Cambridge University Press, 1921。

[②]国内对西方古典学著作早有引介,如〔英〕玛丽·比尔德、约翰·汉德森《古典学》,董乐山译,辽宁教育出版社1998年版。不过大多处于比较零散、不系统的状态。

[③]晏绍祥《古典历史研究史》(上下),北京大学出版社2013年版。可以说该书是国内西方古典史学史的拓荒之作,颇具学术价值,是作者在先前一卷本《古典历史研究发展史》(华中师范大学出版社1999年)基础上拓展而成。

[④]鲁道夫·普法伊费尔《古典学术史:自肇端诸源至希腊化时代末》(Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, Oxford University Press, 1968),上卷,刘军译,张强校;《古典学术史:1300—1850年》(Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship: From 1300 to 1850, Oxford University Press, 1976),下卷,张弢译,高峰枫校,北京大学出版社2015年版。

[⑤]L. D. 雷诺兹、N. G. 威尔逊《拉丁与抄工:希腊、拉丁文献传播史》,苏杰译,北京大学出版社2015年版。

[⑥]福尔那拉、哈丁、波斯坦、谢尔克《希腊罗马史料集》,北京大学出版社2014年影印。

[⑦]约翰·埃德温·桑兹《西方古典学术史》(4卷),中西书局2017年影印。本文所提到的《古典历史研究史》《古典学术史》《拉丁与抄工:希腊、拉丁文献传播史》《希腊罗马史料集》等书,都属于北京大学出版社出版的由黄洋、高峰枫主编的“西方古典学研究”丛书,该丛书分翻译、原创两大系列,目的在于“引领读者走进古希腊罗马文明的世界”,是一套高质量的大型文库,值得关注。

[⑧]George Francis Hill, Illustrations of School Classics, Macmillan and Co., limited, 1903年初版,Arkose Press 2015年再版。中西书局2018年影印。

[⑩]以剑桥大学出版社各卷第一版(第一卷,1903年;第二、三卷,1908年)而言,三卷本共1629页。

[11]参见张治《文献考据与文学鉴识:西方古典研究的学统与精神》,载《读书》2011年第3期。

[12]参见张文涛《古典学与思想史——关于未来西学研究之意识和方法的思考》,载《中国图书评论》2007年第9期;陈恒《译后记:维拉莫威兹与古典学术研究》,载〔德〕维拉莫威兹:《古典学的历史》,陈恒译,生活·读书·新知三联书店2008年版;王焕生《〈西方古典学术史译本引言〉》与张强《“Classical Scholarship”“Klassische Philologie” 与“古典文献学”》,均载〔英〕约翰·埃德温·桑兹:《西方古典学术史》第一卷作为导读,张治译,上海人民出版社2010年版;黄洋《西方古典学作为一门学科的意义》,载《文汇报》2012年3月26日;聂敏里《古典学的兴起及其现代意义》,载《世界哲学》2013年第4期;刘小枫《中译本说明》,载〔德〕克拉夫特《古典语文学常谈》,丰卫平译,华夏出版社2013年等。

[13]〔英〕约翰·埃德温·桑兹《西方古典学术史》第一卷,第38页。

[14]《学术史》第二卷中译稿,第169页。

[15]《学术史》第二卷中译稿,第172页。

[16]《学术史》第二卷中译稿,第217页。

[17]《学术史》第二卷中译稿,第13页。

[18]《学术史》第二卷中译稿,第13页。

[19]《学术史》第二卷中译稿,第13页。

[20]〔德〕维拉莫威兹《古典学的历史》,第4页。

[21]普氏或许认为中世纪古典学研究不值一提,因为他在第二卷之初便谈到:“赋予近代古典学研究原动力的是一位伟大的意大利诗人彼特拉克……就创造一种新方法研究古人文学遗产而言,彼特拉克是当仁不让的领军人物。这让我们情不自禁地想起早期希腊化时代诗人在亚历山大城古典学研究的兴起上所发挥的决定性作用。”Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship: From 1300 to 1850, p.3。

[22]〔英〕约翰·埃德温·桑兹《第一版前言》,载〔英〕约翰·埃德温·桑兹:《西方古典学术史》第一卷,第17页。

[23]〔英〕约翰·埃德温·桑兹《西方古典学术史》第一卷,第59页。

[24]〔德〕维拉莫威兹:《古典学的历史》,第1—4页;Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, Chapters 1 and 2, pp.1-84。

[25]《学术史》第三卷中译稿,第120页。

[26]〔英〕约翰·埃德温·桑兹《西方古典学术史》第一卷,第61—63页。

[27]Rudolph Pfeiffer, A History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, p.viii.

[29]对Porphyrogenitus、Monomachus,张先生译按分别解为“生于紫斑岩房间者,又表示‘生为至尊者’的含义”与“单打独斗之战士”。参见〔英〕约翰·埃德温·桑兹《西方古典学术史》第一卷,第390、394页。

[30]《学术史》第二卷中译稿,第66页。

[31]阿尔读斯曾在费拉拉大学学习希腊语,皮柯亦曾在此学习,故称校友。

[32]《学术史》第二卷中译稿,《第二卷中译本说明》。

[33]笔者认为,这一译法直接让读者了解到皮柯来自米兰多拉这个地方。

[34]乔万尼·皮柯本人是意大利米兰多拉地方的伯爵。

[35]〔英〕约翰·埃德温·桑兹《西方古典学术史》第一卷,第262页。

[36]〔英〕约翰·埃德温·桑兹《西方古典学术史》第一卷,第384页。

(作者单位:陈恒,上海师范大学人文学院世界史系。图片为张治先生提供)